INTRODUCCIÓN: LA RUPTURA GLOBAL DE UNA GENERACIÓN

Los últimos dos años (2024-2025) han sido ampliamente particulares en cuanto las dinámicas geopolíticas mundiales, las disrupciones en el contexto global y los movimientos atípicos de las fuerzas sociales y civilizatorias a las cuales nos enfrentamos todos como sociedad. En definitiva, estamos siento testigos de un cambio histórico…, un cambio de Era.

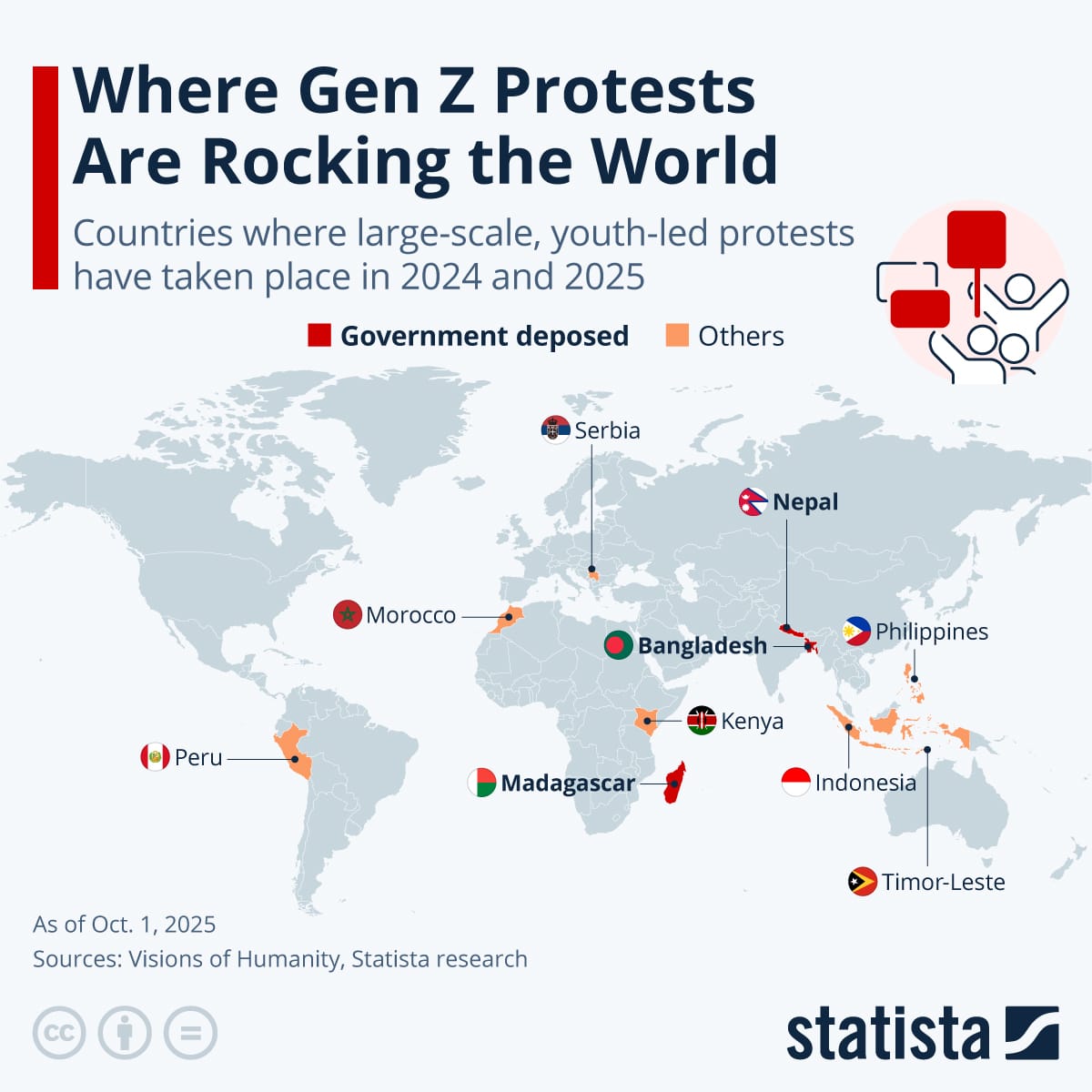

Como parte de estos cambios y disrupciones hemos vivenciado la cristalización de un fenómeno global de contestación política que ha sido denominado por observadores y participantes como la "Revolución Z" o las "Protestas de la Generación Z". Esta ola de movilizaciones, predominantemente liderada por jóvenes nacidos entre finales de la década de 1990 y principios de la de 2010, representa una ruptura significativa con los modelos de activismo juvenil del pasado. Aunque las protestas lideradas por jóvenes no son una novedad histórica, la "Revolución Z" se distingue por una amalgama única de tácticas digitales nativas, una identidad cultural transnacional y una desconfianza fundamental hacia las estructuras institucionales existentes.

De esta forma, hemos podido observar cómo desde las entrañas de las redes sociales, servidores y foros digitales comunitarios, ha surgido un movimiento subrepticio, donde su símbolo de rebeldía global no es un martillo, ni un fusil, ni una consigna política, sino, una calavera sonriente con un sombrero de paja. La bandera de los piratas de One Piece ondeó en Nepal, Madagascar, Marruecos, Kenia, Indonesia y en Perú, (CBC News) como si una generación entera hubiera decidido declararse insumisa bajo un estandarte nacido del mundo del manga.

Lo que parecía una anécdota cultural se ha convertido en un signo político mayor: los jóvenes del siglo XXI, esos a quienes el sistema prometió libertad a cambio de silencio, están rescribiendo el lenguaje de la crítica y la protesta global.

Estos movimientos constituyen un nuevo paradigma de acción política, uno que es digitalmente nativo, culturalmente unificado a través de medios globales y estructuralmente descentralizado. Este paradigma emerge principalmente en el Sur Global como una respuesta directa a una profunda y generalizada crisis de legitimidad, pero que atenta a “transmitirse”, de forma radial y fractal a los países desarrollados, que experimentan presiones y contextos socioeconómicos cada vez más agudos.

El término "Protestas del Gen Z" ganó prominencia mundial tras una serie de levantamientos exitosos que derrocaron gobiernos establecidos, comenzando con el movimiento Aragalaya en Sri Lanka en 2022 (carnegieendowment.org), seguido por la "Revolución de Julio" en Bangladesh en 2024 (aljazeera.com) y, de manera más emblemática, el levantamiento en Nepal en septiembre de 2025. Estos eventos no solo demostraron la potencia del modelo, sino que también sirvieron de inspiración explícita para una cascada de protestas posteriores en Asia, África y América del Sur, creando un ciclo de aprendizaje y emulación transnacional.

La realidad es que, el fenómeno de la Revolución Z, comenzó en los márgenes y se ha propagado como pólvora digital. Este contagio global no es una coincidencia, sino una característica definitoria del fenómeno. La evidencia documental muestra cómo los movimientos se observan y aprenden unos de otros en tiempo real. Los manifestantes en Madagascar citaron explícitamente la inspiración de Nepal y Sri Lanka; los activistas marroquíes se inspiraron en el éxito de Nepal; y los propios jóvenes nepalíes tomaron como referencia los levantamientos previos en Sri Lanka y Bangladesh. Este proceso de aprendizaje transnacional es facilitado y acelerado por las redes digitales, que permiten la rápida diseminación de tácticas, símbolos y narrativas a través de las fronteras, creando una solidaridad generacional que trasciende la nacionalidad, aprovechándose de la era de la “posverdad” y el juicio público, estandarizado -que pareciera “más democrático”-, de la opinión de las masas mediante las redes sociales basadas en la “Nube”.

A pesar de la diversidad de contextos geográficos y detonantes locales —desde una controvertida ley de pensiones en Perú hasta un proyecto de ley fiscal en Kenia o un apagón de redes sociales en Nepal—, las protestas comparten un ADN común. En su núcleo, son una reacción vehemente contra la corrupción sistémica, el nepotismo, el deterioro de los niveles de vida, la creciente desigualdad económica y social, el retroceso democrático y el autoritarismo rampante. Lo que une a estos movimientos dispares es una percepción compartida de que los sistemas políticos tradicionales se han vuelto fundamentalmente incapaces de responder a las preocupaciones y aspiraciones de su generación, generando una sensación colectiva de traición por parte de las élites gobernantes. Es una reacción colateral a la creciente ingobernabilidad que la misma clase dominante a perpetuado y ha consolidado mediante su mala gestión y apabullante “cacocracia[1]...”; literalmente “el gobierno de los peores”.

Ahora bien, es importante aclarar y distinguir esta ola de protestas de movimientos anteriores, como la Primavera Árabe (2010-2012). Si bien la Primavera Árabe fue pionera en el uso de las redes sociales para la movilización, la "Revolución Z" demuestra una estrategia digital mucho más sofisticada y segmentada. Los activistas de hoy no solo usan las redes, sino que habitan un ecosistema digital complejo, asignando roles específicos a diferentes plataformas según su arquitectura y alcance. Además, a diferencia del enfoque a menudo puramente revolucionario, —y aparentemente amañado, impulsado, construido y teledirigido criptopolíticamente desde las sombras de terceros Estados y supra-Estados—, de la Primavera Árabe, que buscaba el derrocamiento total del régimen, muchos de los movimientos del Gen Z exhiben un enfoque más pragmático y reformista. Habiendo aprendido de los fracasos y las consecuencias a menudo caóticas de los levantamientos anteriores, su objetivo se centra con frecuencia en la rendición de cuentas institucional y en demandas políticas y económicas concretas, buscando forzar a las estructuras existentes a funcionar de manera más justa en lugar de simplemente demolerlas (independent.co.uk).

La Revolución Z es también la consecuencia de un largo proceso de erosión institucional. La globalización tecnológica creó la ilusión de acceso, pero no de poder. Durante dos décadas, las plataformas fueron el sustituto de la plaza pública, hasta que los jóvenes comprendieron que esas mismas plataformas servían al poder que decían combatir. La censura de los medios tradicionales, empresas que filtran según intereses políticos o comerciales, y el control corporativo del flujo de información, empujaron a la juventud hacia canales alternativos.

Simple y sencillamente, el algoritmo que pretendía entretenerlos terminó educándolos en pensamiento crítico que devino en rebeldía. Donde los gobiernos cerraron las plazas, ellos abrieron servidores. Donde los noticieros mintieron, ellos fabricaron memes como manifiestos. En ese sentido, la Revolución Z no es un fenómeno político: es un fenómeno cognitivo. Es la rebelión de la mente conectada contra la mentira sistematizada.

Los eventos de despliegue sucedidos en los últimos dos años apuntan a una conclusión fundamental: estas protestas no son simplemente actos de reacción sobre impunidad o inacción política, sino que representan una manifestación de una crisis de legitimidad más profunda que afecta… e INFECTA a la mayoría de los Estados en nuestra actualidad. Cualquier muestra de negligencia, dolo o culpa de la “clase política” puede ser el temido detonante…, la chispa que enciende un panorama preexistente de desilusión. La ira no se dirige únicamente a una mala decisión gubernamental, sino a la percepción generalizada de que todo el sistema político está amañado, es corrupto e ilegítimo, y que no ofrece ningún futuro viable para la juventud. Este rechazo fundamental al establishment es lo que distingue a estos movimientos como algo más que simples protestas temáticas.

Esta nueva forma de despliegue se transforma en una verdadera cadena de resistencia que clama por un “verdadero cambio”…, no retórico, sino de acciones. Aquí no nos encontramos en medio de un maniqueísmo anacrónico entre “verdes y colorados”…, entre “izquierdas y derechas”. Aquí nos vemos envueltos en la proclame de un “¡YA NO MÁS!” entonada por una generación que ha sido la excresencia subestimada, mimada y “dada pro sentado” de generaciones negligentes preexistentes. Se observa pues, un cambio notable desde la rebelión ideológica hacia una de carácter pragmático. A diferencia de los movimientos juveniles del siglo XX, a menudo enmarcados en las grandes narrativas ideológicas de la Guerra Fría, las protestas de la Generación Z son llamativamente no ideológicas. Sus demandas son tangibles y materiales: empleos dignos, servicios públicos funcionales, el fin de la corrupción que drena los recursos del estado y la libertad de expresarse y organizarse en el espacio digital. Las demandas de mejor atención médica y educación en Marruecos, de oportunidades laborales en Nepal, o de acceso a servicios básicos como agua y electricidad en Madagascar son un testimonio de este enfoque. Esta orientación pragmática amplía el atractivo de los movimientos, haciéndolos accesibles a una base social más amplia que puede no identificarse con una ideología política específica. Sin embargo, esta misma característica también los hace potencialmente vulnerables a: a) la cooptación y por ende incremento exponencial de sus filas, o a b) la disipación si sus quejas materiales centrales no se abordan de manera significativa, ya que carecen de un marco ideológico unificador que pueda sostener el movimiento a largo plazo.

PRIMERA PARTE: EPICENTROS DE LA REVOLUCIÓN

- La Revolución de Discord: Anatomía del Levantamiento de Nepal (Septiembre de 2025)

El levantamiento de Nepal en septiembre de 2025 se ha convertido en el arquetipo de la "Revolución Z", un caso de estudio que encapsula la velocidad, la metodología y la volatilidad de este nuevo fenómeno de protesta. En menos de una semana, un movimiento que comenzó como una queja digital se transformó en una insurrección física que culminó con el derrocamiento del gobierno.

El catalizador inmediato de la explosión social fue la decisión del gobierno del Primer Ministro K.P. Sharma Oli, el 4 de septiembre de 2025, de prohibir 26 de las plataformas de redes sociales más populares del país, incluyendo Facebook, Instagram, X (anteriormente Twitter) y WhatsApp. La justificación oficial fue el incumplimiento de las normativas de registro locales, pero la medida fue percibida universalmente como un torpe intento de censura y un ataque directo a la libertad de expresión. Este acto de control digital no ocurrió en el vacío. Aterrizó sobre un polvorín de frustración juvenil acumulada durante años.

Nepal, una nación que lucha contra una inestabilidad política crónica, se enfrenta a una tasa de desempleo juvenil superior al 20%, según Trading Economics (tradingeconomics.com) y a una profunda dependencia de las remesas enviadas por millones de trabajadores migrantes. Esta precariedad económica contrastaba de forma obscena con la opulencia exhibida por las élites políticas y sus familias. En las semanas previas a la prohibición, las redes sociales, especialmente TikTok y Reddit, se habían inundado con las tendencias virales "#NepoKid" y "#NepoBabies". Estas publicaciones yuxtaponían imágenes de los hijos de políticos disfrutando de estilos de vida lujosos, vacaciones exóticas, coches de alta gama y artículos de diseño, con la dura realidad de la juventud nepalí promedio, a menudo obligada a emigrar para encontrar trabajo. El movimiento "#NepoKid" no era solo una crítica a la riqueza, sino una denuncia del nepotismo y la corrupción sistémica que, según los jóvenes, les robaba el futuro. La prohibición de las redes sociales, por lo tanto, fue interpretada no solo como un acto de censura, sino como un intento de la élite de ocultar sus privilegios y silenciar las críticas, actuando como un potente acelerador que unificó y focalizó la ira difusa en un único objetivo: el gobierno.

La respuesta a la prohibición fue inmediata. Las convocatorias a protestar se difundieron rápidamente a través de canales alternativos y VPNs. El 8 de septiembre, miles de jóvenes, muchos de ellos vistiendo sus uniformes escolares y portando libros como símbolo de una protesta pacífica y educada, se congregaron en Katmandú, especialmente en la zona de Maitighar Mandala, cerca del parlamento. La intención inicial, organizada por grupos como la ONG Hami Nepal, era una manifestación ordenada contra la corrupción y la censura.

La jornada dio un giro trágico y violento cuando las fuerzas de seguridad respondieron con una fuerza desproporcionada. A medida que los manifestantes intentaban romper las barricadas para acercarse al parlamento, la policía utilizó gases lacrimógenos, cañones de agua y, de manera decisiva, munición real contra la multitud. Para el final del día, al menos 19 manifestantes, muchos de ellos estudiantes, habían sido asesinados, la mayoría en la capital. Las imágenes gráficas de la brutalidad policial, capturadas en innumerables teléfonos móviles, se difundieron viralmente, desatando una ola de indignación nacional que hizo añicos cualquier posibilidad de contención.

La violencia estatal del 8 de septiembre actuó como un radicalizador instantáneo. Lo que había sido una protesta se convirtió en una insurrección. El 9 de septiembre, la furia se desbordó por todo el país. En Katmandú, multitudes enfurecidas asaltaron y prendieron fuego a símbolos del poder estatal: el Parlamento Federal, el complejo de la secretaría de Singha Durbar, el Tribunal Supremo y las residencias privadas de varios políticos, incluido el propio Primer Ministro. La violencia no fue un acto de vandalismo sin sentido, sino una destrucción simbólica de las instituciones que los manifestantes consideraban corruptas e ilegítimas. El gobierno había perdido por completo el control de la capital y del país.

En el corazón de la organización y escalada del movimiento se encontraba Discord, una plataforma de chat popular entre los jugadores de videojuegos. Servidores como "Youths Against Corruption" (Jóvenes Contra la Corrupción), administrado por Hami Nepal, y "Yuwa Hub" se transformaron en auténticos "centros de mando" o "salas de guerra" virtuales para la revolución. Un análisis de más de 114,000 mensajes intercambiados en estos servidores durante las 50 horas críticas entre el 7 y el 9 de septiembre revela la naturaleza dual y anárquica de la organización descentralizada.

Por un lado, los canales se utilizaban para una coordinación logística sofisticada de la protesta pacífica. Los usuarios discutían las rutas de las marchas, los puntos de encuentro, las estrategias para documentar los eventos y compartirlos con los medios internacionales, y recordaban constantemente la importancia de mantener la no violencia. Sin embargo, en paralelo, otros canales y conversaciones bullían con discusiones tácticas de una naturaleza mucho más violenta. Desde el 7 de septiembre, algunos usuarios ya hablaban de la fabricación y uso de cócteles molotov, con instrucciones explícitas de apuntar al edificio del parlamento. Tras la masacre del 8 de septiembre, estas conversaciones se intensificaron, abarcando temas como la incautación de municiones de las comisarías de policía, la desactivación de neumáticos de aviones e incluso la importación de armas desde la India. Esta dualidad no representa una contradicción, sino una característica inherente de las plataformas descentralizadas y sin líderes: en ausencia de una autoridad central que imponga una estrategia única, las tendencias pacíficas y violentas pueden coexistir y competir en tiempo real, haciendo que la trayectoria del movimiento sea impredecible y susceptible a una escalada rápida impulsada por sus elementos más radicales.

Ante el colapso total del orden, con el ejército patrullando las calles y las instituciones gubernamentales en llamas, el Primer Ministro K.P. Sharma Oli no tuvo más opción que ceder. El 9 de septiembre, anunció su dimisión y, según los informes, huyó del país junto con otros ministros. Nepal se encontró en un vacío de poder.

Lo que sucedió a continuación fue quizás el aspecto más novedoso y controvertido del levantamiento. En lugar de que las élites políticas tradicionales negociaran un sucesor a puerta cerrada, los organizadores de la protesta recurrieron a su herramienta de organización: Discord. En un acto sin precedentes de gobernanza digital, se llevaron a cabo debates y encuestas virtuales en el servidor "Youths Against Corruption", que contaba con más de 100,000 miembros, para nominar a un líder para el gobierno interino. Tras un proceso caótico pero participativo, los miembros se decantaron por Sushila Karki, la primera mujer en presidir el Tribunal Supremo de Nepal, una figura respetada y percibida como independiente de la clase política corrupta (Enciclopedia Británica). El 12 de septiembre, en un reconocimiento de dónde residía el poder de facto, el estamento político formalizó su nombramiento como Primera Ministra interina.

La victoria, sin embargo, tuvo un costo humano devastador (cspps.org). Aunque las cifras iniciales variaron, los informes finales consolidados del Ministerio de Salud y otras fuentes confirmaron un saldo de entre 72 y 75 personas fallecidas, incluyendo manifestantes, al menos tres policías y prisioneros muertos durante fugas masivas. De las muertes de manifestantes, se confirmó que al menos 34 a 48 fueron por heridas de bala. El número de heridos superó los 2,100. La comunidad internacional, incluyendo las Naciones Unidas y organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional (Amnesty International), condenó enérgicamente el uso desproporcionado y letal de la fuerza por parte de las autoridades nepalíes, exigiendo investigaciones transparentes e imparciales. El levantamiento de Nepal demostró el poder de la Generación Z para derribar un gobierno, pero también dejó al descubierto el potencial de violencia extrema y caos inherente a su modelo de protesta (aljazeera.com).

- Confrontando el Autoritarismo: Las Protestas Estudiantiles en Turquía (Marzo de 2025 en adelante)

Si el caso de Nepal ilustra la capacidad del modelo de protesta de la Generación Z para desmantelar un estado frágil, las movilizaciones en Turquía a partir de marzo de 2025 ofrecen una perspectiva contrastante y aleccionadora. Este episodio sirve como una "prueba de estrés" para el mismo modelo, enfrentándolo no a un gobierno vacilante, sino a un régimen autoritario consolidado con una vasta experiencia y capacidad para la represión. El resultado demuestra que la eficacia de estas nuevas formas de disidencia está fuertemente condicionada por la resiliencia institucional y la voluntad coercitiva del estado al que se enfrentan.

La ola de protestas estalló en toda Turquía el 19 de marzo de 2025, inmediatamente después del arresto de Ekrem İmamoğlu, el carismático alcalde de Estambul y una de las figuras más prominentes de la oposición al presidente Recep Tayyip Erdoğan. İmamoğlu fue detenido junto con otras figuras de la oposición bajo acusaciones de corrupción y terrorismo, una táctica que fue ampliamente interpretada a nivel nacional e internacional como un movimiento políticamente motivado para eliminar a un rival clave de cara a futuras contiendas electorales. Este acto fue percibido no como una acción judicial legítima, sino como una escalada en la deriva autoritaria del gobierno de Erdoğan, un ataque directo a los procesos democráticos (daraj.media).

La respuesta en las calles fue liderada de manera prominente por la juventud, especialmente por estudiantes universitarios. En ciudades como Estambul, Ankara e Izmir, los estudiantes organizaron marchas y manifestaciones que se extendieron desde los campus universitarios hasta las plazas públicas, desafiando abiertamente las prohibiciones gubernamentales sobre reuniones y asambleas. La movilización digital fue masiva e instantánea. En las primeras 48 horas tras el arresto de İmamoğlu, se registraron más de 18.6 millones de publicaciones en redes sociales sobre el tema, una clara demostración de la capacidad de la juventud para generar un discurso de resistencia en línea a pesar de los esfuerzos de censura del estado.

Frente a una represión física abrumadora, los manifestantes, impulsados por grupos estudiantiles, buscaron diversificar sus tácticas. Una de las estrategias más notables fue la convocatoria a un boicot de consumo de un día, instando a los ciudadanos a abstenerse de actividades comerciales como una forma de protesta económica y para demostrar el poder colectivo derivado del consumo. Aunque su efecto inmediato fue difícil de medir, esta táctica señaló un intento de trasladar la resistencia del espacio físico, fuertemente controlado por la policía, al ámbito económico.

A diferencia del gobierno nepalí, que se vio superado y se fracturó rápidamente, el estado turco respondió con un aparato represivo coordinado, experimentado y multifacético. La estrategia del gobierno de Erdoğan se desplegó en tres frentes simultáneos:

a) Represión Física: Las fuerzas de seguridad fueron desplegadas masivamente para sofocar las protestas. Amnistía Internacional documentó un uso generalizado e ilícito de la fuerza, que incluía palizas brutales, el uso de cañones de agua, gases lacrimógenos, gas pimienta y proyectiles de impacto cinético, a menudo disparados a corta distancia y contra la parte superior del cuerpo de los manifestantes (t.ly/0xFTf). Los testimonios recogidos por la organización describen abusos que, en algunos casos, podrían constituir tortura, con manifestantes sufriendo lesiones graves y amenazas de violencia sexual durante su detención.

b) Represión Legal: El gobierno llevó a cabo una campaña de arrestos masivos. El Ministro del Interior informó de la detención de al menos 1,879 personas en los primeros ocho días de protestas, con cientos de ellas encarceladas a la espera de juicio. Las autoridades también se enfocaron en la esfera digital, identificando y deteniendo a administradores de cuentas de redes sociales acusados de "incitar al odio".

c) Represión Digital: Simultáneamente, el gobierno impuso restricciones de acceso a las principales plataformas de redes sociales, incluyendo X, YouTube, Instagram y TikTok, en un intento de cortar las vías de comunicación y organización de los manifestantes.

Este enfoque integral de la represión logró su objetivo principal: contener el movimiento y evitar que escalara hasta convertirse en una amenaza existencial para el régimen (The Economist). A diferencia de Nepal, donde la violencia estatal actuó como un catalizador que radicalizó y expandió el movimiento, en Turquía, la abrumadora y sistemática fuerza del estado logró sofocar la disidencia en las calles.

El caso turco, por lo tanto, establece los límites del modelo de protesta de la Generación Z. Demuestra que, si bien la movilización digital y la organización descentralizada pueden ser efectivas para iniciar un movimiento de protesta, su capacidad para lograr un cambio político fundamental depende en gran medida de la naturaleza del régimen al que se enfrenta. Contra un estado con instituciones de seguridad cohesivas, una alta capacidad represiva y una estrategia de control digital sofisticada, el modelo de “revolución rápida” visto en Nepal resulta inviable. La experiencia turca sugiere que, en contextos autoritarios consolidados, la lucha es una guerra de desgaste a largo plazo, no un levantamiento relámpago.

- De la Falla del Servicio al Colapso del Estado: El Levantamiento de Madagascar (Septiembre-Octubre de 2025)

El caso de Madagascar ofrece una de las trayectorias más dramáticas y reveladoras dentro de la ola global de protestas de la Generación Z. Lo que comenzó como una manifestación por la falla de servicios básicos se transformó, en cuestión de semanas, en un levantamiento que no solo derrocó al gobierno civil, sino que también culminó en un golpe de Estado militar. Este episodio ilustra de manera contundente una vulnerabilidad crítica del modelo de protesta descentralizado y sin líderes: su extraordinaria eficacia para deslegitimar y desmantelar el poder existente puede crear un vacío que es rápidamente ocupado por actores tradicionales y no democráticos, como las fuerzas armadas.

La mecha se encendió el 25 de septiembre de 2025. El detonante no fue una medida política abstracta, sino una frustración tangible y cotidiana: los cortes crónicos y prolongados de agua y electricidad que paralizaban la vida en la capital, Antananarivo, y otras ciudades. En Madagascar, una de las naciones más pobres del mundo a pesar de sus considerables recursos naturales, la falta de acceso a servicios esenciales fue la gota que colmó el vaso para una población joven y precarizada. Con una edad media de solo 19.2 años, el peso demográfico de la juventud amplificó el alcance de sus quejas.

El movimiento fue inequívocamente un producto de la era digital. Inspirados directamente por los recientes levantamientos en Kenia y, sobre todo, por el exitoso derrocamiento del gobierno en Nepal, los jóvenes malgaches se organizaron en línea. Al igual que en Nepal, plataformas como TikTok se convirtieron en herramientas clave para la guerra narrativa. Cuentas virales como GasyBaddhie y BasedMerina difundieron videos que denunciaban el lujoso estilo de vida de la élite política, estableciendo un paralelismo directo con el fenómeno "#NepoBaby" que había sido tan efectivo en Nepal. Esta táctica resonó profundamente, contrastando la opulencia de la familia del presidente Andry Rajoelina con el sufrimiento diario de la población, y transformando una queja sobre infraestructura en una condena moral contra toda la clase dirigente (DW).

Las protestas, que comenzaron de forma pacífica, fueron recibidas con una represión brutal por parte de las fuerzas de seguridad. El uso de gases lacrimógenos y munición real contra los manifestantes provocó una rápida escalada de la violencia. Según cifras de las Naciones Unidas, la represión dejó un saldo de al menos 22 muertos y más de 100 heridos en los primeros días, entre manifestantes y transeúntes.

En un intento desesperado por aplacar la ira popular, el presidente Rajoelina, un ex-DJ que llegó al poder por primera vez a través de un golpe de Estado en 2009, tomó medidas a medias. Primero destituyó a su ministro de Energía, convirtiéndolo en un chivo expiatorio. Cuando esto no funcionó, el 29 de septiembre anunció la disolución de todo su gobierno. Sin embargo, estas concesiones fueron vistas como insuficientes y llegaron demasiado tarde. El movimiento ya no se trataba solo de agua y electricidad; se había transformado en una demanda inequívoca de la renuncia del propio Rajoelina y un cambio sistémico.

El punto de inflexión se produjo el 11 de octubre. Una unidad militar de élite, el Centro de Administración del Personal del Ejército (CAPSAT) —irónicamente, la misma unidad que había ayudado a Rajoelina a tomar el poder en 2009— se rebeló y se unió a los manifestantes. Este acto de defección militar selló el destino del gobierno civil. Con el respaldo de una facción del ejército, los manifestantes ganaron un impulso decisivo. Los acontecimientos se precipitaron. El 13 de octubre, ante la pérdida total de apoyo y control, el presidente Rajoelina huyó del país. Al día siguiente, el 14 de octubre, el ejército, liderado por el coronel Michael Randrianirina del CAPSAT, anunció formalmente que tomaba el poder, disolviendo la mayoría de las instituciones políticas (The Guardian).

El caso de Madagascar expone con crudeza el "problema del vacío de poder" inherente al modelo de protesta de la Generación Z. El movimiento fue extraordinariamente exitoso en su fase destructiva: deslegitimó al gobierno, movilizó a la población y creó una crisis de gobernabilidad tan profunda que el presidente se vio obligado a huir. Sin embargo, debido a su naturaleza intrínsecamente descentralizada y sin líderes, el movimiento carecía de una estructura o figura política alternativa lista para asumir el poder. No había un partido de oposición unificado ni un líder de la protesta designado para liderar una transición. Este vacío de poder fue llenado por la única institución organizada que quedaba con el monopolio de la fuerza: el ejército. El resultado es una paradoja preocupante: una revolución popular por la rendición de cuentas y una vida digna que culmina en un régimen militar, un resultado potencialmente no más democrático que el que fue derrocado. Esto subraya una vulnerabilidad estructural crítica: la excelencia en la demolición no se traduce automáticamente en una capacidad para la construcción institucional.

4. Una Nación de Agravios: Las Protestas Juveniles en India y Perú

Los casos de India y Perú demuestran la notable plasticidad y adaptabilidad del modelo de protesta de la Generación Z. Aunque ambos países experimentaron levantamientos liderados por jóvenes durante este período, los detonantes y las demandas específicas fueron muy diferentes, reflejando contextos políticos y sociales distintos. Sin embargo, las tácticas de movilización y las narrativas subyacentes revelan un patrón común. Estos casos ilustran cómo el marco de la "Revolución Z" no es un monolito, sino un conjunto de herramientas y sensibilidades que pueden "fusionarse" con agravios preexistentes, ya sean luchas por la autonomía regional o movimientos nacionales contra la corrupción, amplificándolos y dándoles una nueva forma y urgencia.

4.1 India: La Lucha por la Autonomía en Ladakh (Septiembre de 2025)

En la remota y estratégica región del Himalaya de Ladakh, las protestas lideradas por la Generación Z estallaron el 24 de septiembre de 2025. A diferencia de otros levantamientos centrados en la corrupción a nivel nacional, las demandas en Ladakh estaban profundamente arraigadas en la identidad y la política regional. Los manifestantes exigían el estatus de estado para Ladakh (que había sido degradado a territorio de la unión bajo administración directa de Nueva Delhi en 2019), la protección constitucional bajo el Sexto Anexo para salvaguardar su cultura y tierras tribales, cuotas de empleo para los locales y una mayor autonomía política. Estas demandas, aunque específicas de la región, se fusionaron con el descontento generacional más amplio que se observa en toda la India: alto desempleo juvenil, una sensación de exclusión de la cultura política y la percepción de una economía que crece sin beneficiar a la mayoría. El movimiento fue catalizado por la huelga de hambre del respetado activista climático Sonam Wangchuk, pero rápidamente fue impulsado por la energía de los jóvenes (lemonde.fr).

Lo que comenzó como una protesta pacífica derivó en violencia cuando los manifestantes se enfrentaron con la policía. La represión fue letal: al menos cuatro personas murieron, con edades comprendidas entre los 19 y los 46 años, y más de 80 resultaron heridas. El gobierno indio atribuyó la violencia a "agitadores externos" y al partido de la oposición, una táctica común para deslegitimar la disidencia. Sin embargo, la intensidad de las protestas sugirió que las quejas eran genuinas y profundas. El caso de Ladakh demuestra cómo el lenguaje y las tácticas de la protesta global de la Generación Z pueden ser adoptados para dar una nueva y potente voz a luchas regionales y étnicas de larga data, conectando el descontento local con una narrativa generacional global de abandono por parte del poder central (tbsnews.net).

4.2 Perú: De la Reforma de Pensiones a la Caída de una Presidenta (Septiembre-Octubre de 2025)

En Perú, la movilización masiva de la Generación Z comenzó con un detonante económico muy específico: una controvertida reforma del sistema de pensiones aprobada en septiembre de 2025. La ley fue percibida como una "gran estafa" para los jóvenes y los trabajadores informales, ya que los obligaba a contribuir a un sistema que consideraban que no les garantizaría una pensión digna, al tiempo que limitaba su capacidad para retirar sus propios fondos (Reuters).

Organizados principalmente a través de TikTok e Instagram, y explícitamente inspirados por los movimientos globales en Nepal y otros lugares, los jóvenes peruanos salieron a las calles en masa. Sin embargo, la protesta contra la reforma de pensiones rápidamente se fusionó con un descontento mucho más amplio y profundo contra el gobierno de la presidenta Dina Boluarte, que ya enfrentaba una grave crisis de legitimidad (Infobae). Las demandas se expandieron para incluir el fin de la corrupción sistémica, una respuesta a la creciente inseguridad y delincuencia, y el cese de la brutalidad policial que se había convertido en una característica del gobierno de Boluarte.

La respuesta del estado fue, una vez más, la violencia. Las fuerzas de seguridad utilizaron perdigones y gases lacrimógenos contra los manifestantes, causando decenas de heridos y al menos una muerte confirmada en Lima. Lejos de disuadir al movimiento, la represión lo fortaleció, validando la narrativa de los manifestantes sobre un estado abusivo y desconectado. El descontento sostenido, con la Generación Z en su epicentro, ejerció una presión insostenible sobre el ya debilitado gobierno. El 10 de octubre, la presidenta Dina Boluarte fue destituida y reemplazada por un presidente interino, marcando una victoria significativa para el movimiento de protesta (BCC).

El caso peruano ilustra el "efecto de fusión de agravios" en su máxima expresión. Un agravio económico específico y generacional (la reforma de pensiones) actuó como catalizador, pero su poder real provino de su capacidad para fusionarse con un sentimiento anti-gobierno generalizado. Esto demuestra que la "Revolución Z" no es un movimiento con una agenda única, sino un marco metodológico de protesta, digital, descentralizado y culturalmente conectado, que puede ser aplicado a una amplia gama de contextos para canalizar y amplificar el descontento popular, convirtiendo quejas específicas en desafíos existenciales para los regímenes en el poder.

Ninguno de los levantamientos antes citados se reclama heredero de Marx ni de Washington. No citan a Lenin ni a Mandela. Citan a Luffy. Los jóvenes corean frases extraídas del manga de Eiichirō Oda, donde una tripulación de parias navega por un mundo dominado por un “Gobierno Mundial” corrupto, una nobleza que se autoproclama “descendiente de los dioses” y una burocracia que llama “justicia” al exterminio. En esa ficción hay algo que la generación digital reconoce como real.

En el plano geopolítico, lo que se observa es la irrupción de un sujeto global no alineado, una multitud que ya no responde a los viejos polos de poder ni a las nuevas hegemonías digitales. Mientras las potencias se disputan territorios, los jóvenes disputan narrativas. En un mundo que se reordena entre bloques —Estados Unidos y su retorno proteccionista, dentro de un neo mercantilismo soberanista, China y su modelo tecnoautoritarista, Europa atrapada en un ultraglobalismo, el paternalismo y el miedo—, esta generación introduce un cuarto vector: el de la sociedad civil transnacional sin partido ni bandera, pero con símbolos capaces de penetrar culturas y lenguas. Su insumisión no responde a la lógica de la Guerra Fría ni a la de la globalización neoliberal. Es una desobediencia planetaria que actúa en red y piensa en enjambre.

Sin embargo, toda revolución corre el riesgo de ahogarse en su propio eco. Y la Revolución Z, con toda su vitalidad y su pureza moral, no escapa a ese peligro. La ausencia de liderazgo protege al movimiento del control, pero también lo condena a la dispersión. Cuando todo el mundo tiene voz, nadie tiene responsabilidad.

Lo inquietante, y podríamos apuntalar como lo más fascinante, es que este movimiento no pide permiso para existir. No busca aprobación, no negocia reconocimiento. Su legitimidad nace de su simple capacidad de aparecer y sostenerse pese a la censura. Es la insurgencia del sentido común global frente a la anestesia institucional. Pero también es el síntoma de una época que ha perdido relato. Una generación que ha heredado un planeta en crisis, economías en colapso, democracias sin crédito y un horizonte digital saturado de simulacros. En ese vacío, el símbolo de One Piece adquiere un poder inesperado: ofrece una épica colectiva, un mito de fraternidad y búsqueda de la verdad en un mundo gobernado por la mentira. Por eso, más que una serie, One Piece se ha convertido en una brújula. No apunta al norte político, sino al sur del alma humana: el anhelo de libertad (Le Monde Diplomatique).

Quizá lo que estamos viendo no sea una revolución política, sino un renacimiento civilizatorio. Un ajuste de cuentas con el siglo XX y sus promesas incumplidas. Una generación que, cansada de esperar líderes, decidió navegar por su cuenta. Y, sin embargo, la historia nos advierte que toda marea de esperanza puede replegarse si no encuentra puerto. La juventud del mundo ha demostrado que puede desafiar imperios, romper algoritmos, derrocar gobiernos. Lo que falta ahora es saber si puede construir sentido. Porque el peligro no está en la rabia: está en el vacío que queda cuando la rabia se apaga.

SEGUNDA PARTE: ONE PIECE COMO LECTURA CRIPTOGEOPOLÍTICA

En su superficie, One Piece es la historia de un joven pirata, Monkey D. Luffy, que busca convertirse en el “Rey de los Piratas” al encontrar el tesoro legendario. Sin embargo, bajo esa narrativa de aventura se esconde un retrato simbólico de las estructuras de poder globales, la resistencia frente a sistemas totalitarios, y la denuncia de las jerarquías que perpetúan el sufrimiento de los pueblos.

El mundo creado por el mangaka Eiichirō Oda y que hoy es considerado el manga más vendido de todoa la historia de Japón, con más de 516 millones de copias vendidas a nivel mundial, está gobernado por un Gobierno Mundial, un organismo supranacional con más de 170 países adheridos, que mantiene la paz mediante represión, censura y manipulación histórica. “La Marine” (la Marina), por su parte, representa la fuerza militar y policial de ese poder centralizado, que actúa bajo la bandera de la “justicia” pero que comete genocidios, encubre dictaduras y elimina a quien cuestione su narrativa oficial. Por su parte, “El Gobierno Mundial” funciona como una parodia del orden global contemporáneo —una mezcla del Consejo de Seguridad de la ONU, el Vaticano, la OTAN y las corporaciones transnacionales—. Controla la historia (a través de la censura del “Siglo Vacío”), estructurando una leyenda mítica dentro de la cosmovisión propia del manga y monopoliza los medios de comunicación y utiliza el miedo como herramienta de estabilidad.

Los “Cinco Ancianos (Gorosei)” simbolizan a una élite gerontocrática que toma decisiones en secreto, invisibilizando su naturaleza divina o alienada. Su poder se extiende mediante “La Marina”, una institución de justicia pervertida que ejecuta “buenas intenciones” con medios monstruosos: la quema de pueblos enteros, el exterminio de etnias y la ejecución pública de disidentes. La serie muestra así una crítica al imperialismo moral, la idea de que un poder central puede decidir qué pueblos merecen vivir bajo su orden y cuáles deben desaparecer “por el bien del mundo” y llama la atención al singular paralelismo con las fuerzas militares tradicionales de las potencias mundiales actuales (Estados Unidos, Rusia, Israel, etc.)

Los “Tenryuubito” o “Dragones Celestiales” representan a la nobleza global, descendientes de los fundadores del Gobierno Mundial. Son dioses autoerigidos que viven en la “Mariejois”, una ciudad suspendida sobre el mundo, donde el aire mismo se considera demasiado puro para ser respirado por los plebeyos. Su existencia, pues, es una crítica directa a las castas hereditarias, las dinastías financieras y la impunidad del poder económico. Compran esclavos, los usan como muebles, y se mueven rodeados de guardias que asesinan a quien los mire sin permiso. Esta imagen, la de seres y castas intocables por ley, es una alegoría de los oligarcas, aristócratas, tecnócratas y familias corporativas que controlan el sistema global sin rendir cuentas... Líneas de sangre y clanes añejos que tejen la trama y urdimbre de nuestro devenir.

El paralelismo con la división entre los “Gyojin” (los pueblos sometidos) —que a su vez presenta una muy curiosa similitud lexicológica y cacofónica con la palabra “goyim” (gentiles o no judíos en hebreo, en veces usado de forma peyorativa)—, y las élites “divinas” o “elegidas” es intencional: Oda presenta un mundo donde la desigualdad no es económica sino ontológica, donde algunos seres humanos son literalmente considerados de una especie inferior. One Piece denuncia así el racismo estructural, la cosificación y la servidumbre moderna.

Uno de los misterios centrales de la obra es el “Siglo Vacío”: un período de 100 años borrado de todos los registros, del que hablar está prohibido bajo pena de muerte. Esta idea alude a la reescritura de la historia por los vencedores, a los “agujeros negros” de la memoria colectiva: genocidios, colonizaciones, civilizaciones borradas, revoluciones suprimidas. Básicamente es una alegoría a la construcción de "verdades enciclopédicas" tal como definía Umberto Eco. Oda ilustra la silenciosa artificialidad del discurso programático que se nos vende mediante "propaganda" y se incrusta en nuestra psique como una "verdad absoluta" e irrebatible.

Los “Poneglyph”, por su parte, —bloques de piedra indestructibles que contienen la verdad prohibida— encarnan el valor de la historia como arma de liberación. Quien la descifra, como Nico Robin (personaje femenino de la saga; historiadora y arqueóloga), se convierte en enemigo del sistema porque “conocer la verdad” equivale a destruir el mito sobre el que se construye el poder.

Los piratas son, en apariencia, criminales. Pero One Piece invierte el código moral: los piratas son los verdaderos "hombres libres", mientras los burócratas y soldados son los esclavos del sistema. Así, de esta manera, Luffy y su tripulación simbolizan una utopía libertaria basada en la confianza, la cooperación y la igualdad. No hay jerarquías rígidas, y cada miembro es libre de seguir su sueño. La bandera del “Sombrero de Paja” no representa pillaje sino rebeldía ante el destino: la decisión de navegar incluso cuando el mundo entero se hunde. Se representan claramente los arquetipos del viaje del héroe que combaten a su vez contra "la sombra" de Jung, tanto "colectiva" como "personal".

Este arquetipo pirata reinterpreta la figura del “forajido” como símbolo del individuo consciente, aquel que se niega a servir a un poder injusto, aunque el precio sea el exilio o la muerte. En ese sentido, One Piece hereda la tradición de las novelas de aventuras (Robin Hood, pero también de los manifiestos libertarios del siglo XIX.

La existencia del “Ejército Revolucionario”, liderado por Monkey D. Dragon (padre de Luffy), introduce el eje político más explícito: la lucha armada contra la tiranía global. Dragon encarna la conciencia política que Luffy aún no verbaliza: la certeza de que la libertad no es individual sino colectiva. El Ejército Revolucionario trabaja en la sombra, conectando pueblos oprimidos y preparando el colapso del Gobierno Mundial. Es un paralelismo con las redes de resistencia real, desde movimientos anticoloniales hasta las revoluciones sociales del siglo XX.El hecho de que el protagonista desconozca el papel de su padre subraya otro mensaje: la libertad personal y la revolución colectiva pueden coexistir, pero no son la misma cosa. La primera es muestra del "impulso vital"; la segunda representa la "conciencia histórica".

En la “Isla Gyojin” (hombres-pez) y en la “Isla del Cielo”, Oda desarrolla su crítica más frontal al racismo. Los hombres-pez sufren siglos de esclavitud y discriminación, viviendo bajo el océano porque el mundo humano los considera monstruos. Personajes como la reina Otohime y Fisher Tiger representan dos caminos de resistencia: el pacifismo que busca igualdad mediante amor, y la rebelión que busca justicia mediante ruptura. Ambos fracasan, recordándonos que la opresión deja cicatrices que la buena voluntad no borra. El mensaje es claro: el racismo no se resuelve con perdón, sino con justicia estructural.

Aún hoy, después de 112 volúmenes de manga publicados, 1147 capítulos de ánime y 1149 escritos (al 28 de octubre de 2025) desconocemos qué es exactamente el “One Piece”, pero todo apunta a que no es oro ni poder, sino VERDAD. Un conocimiento capaz de derrumbar al Gobierno Mundial y revelar el crimen fundacional del orden actual. Así, el tesoro se convierte en metáfora de la conciencia colectiva, el punto de encuentro entre historia, libertad y fraternidad.

El viaje de Luffy no es solo una aventura marítima; es un rito iniciático de autoconocimiento colectivo, donde cada isla representa un aspecto de la corrupción humana: tiranía, desigualdad, esclavitud, colonialismo, ciencia sin ética, religión manipulada y justicia vendida. La saga de One Piece, de esta forma, se configura como la odisea moderna de la libertad. A través de la alegoría del mar, Oda muestra que el mundo contemporáneo está gobernado por fuerzas que construyen paz sobre mentira, justicia sobre censura y prosperidad sobre esclavitud. Marca en definitiva la epopeya de nuestra modernidad.

La generación que creció viendo One Piece —la llamada Generación Z— ha encontrado en su bandera una síntesis de su propia lucha: la búsqueda de un ideal imposible, pero necesario, en un mundo que los ha condenado al cinismo.La calavera del sombrero de paja ya no es símbolo de piratería: es la insignia de los que se niegan a vivir de rodillas (DW).

La historia de One Piece, que nació como entretenimiento, se ha convertido en un espejo: el reflejo de un orden global que prometió igualdad y entregó servidumbre tecnológica; que habla de democracia mientras vigila, censura y vende datos. No es casual que los jóvenes se identifiquen con piratas. Lo son: navegan fuera del mapa de los algoritmos permitidos.

La dimensión simbólica de esta bandera no puede subestimarse. A diferencia de las revoluciones clásicas, la del Gen Z no tiene manifiesto ni líder. Es un enjambre, una red que se adapta, se repliega y resurge. La descentralización es su código genético. Si los movimientos del siglo XX dependían de partidos, sindicatos o vanguardias, este nuevo ciclo se articula mediante stacks operativos: servidores de Discord que funcionan como parlamentos efímeros, canales cifrados de Signal y Telegram que hacen de cuarteles improvisados, memes que condensan ideología en segundos y VPNs que reemplazan fronteras por túneles. El mundo está asistiendo al primer experimento de autoorganización política global sin territorio ni sede, donde el concepto de soberanía se disuelve entre hashtags y pulsaciones (Newsweek).

Y, sin embargo, detrás de esa aparente ligereza estética: la bandera colorida, el humor irónico y los nombres en inglés y japonés, se esconde un grito ancestral…, el de la dignidad. Porque en todos los países donde la Z se ha levantado, el patrón, aunque no idéntico, repercute en el inconsciente colectivo como una imagen única: desempleo, inflación, corrupción endémica, élites que se reparten privilegios como botín de guerra y una juventud que siente que el futuro fue hipotecado antes de nacer. El sistema-mundo, ese que prometía movilidad, mérito y consumo, se reveló como una maquinaria cerrada, una pirámide invertida que se sostiene sobre la precariedad y el cinismo. Cuando las instituciones pierden legitimidad, los símbolos se vuelven armas. Y cuando la política se agota en el espectáculo, la ficción se vuelve más verdadera.

Pero hay algo más profundo que ocurre bajo la superficie: un desplazamiento del eje de legitimidad. Las instituciones del siglo XX se basaban en la representación; las del siglo XXI, en la conexión. La autoridad ya no emana de los votos, sino de los vínculos. Y la Generación Z, formada en la gramática de las redes, entiende que la influencia sustituye al poder, que la viralidad es la nueva forma de soberanía. Por eso, su revolución no busca asaltar "el Palacio": busca volverlo irrelevante. No pretende derrocar a los Tenryuubitos del mundo real, sino hacerlos obsoletos. Su utopía no es la toma del poder, sino su disolución.

Para la Generación Z, la bandera de los Sombrero de Paja no es simplemente una referencia a su serie favorita; es una alegoría perfecta de su propia lucha. La adopción de la Jolly Roger de Luffy es un testimonio del poder de la cultura pop globalizada para proporcionar el vocabulario simbólico y el marco narrativo para la acción política en una era que a menudo se describe como post-ideológica (CNN World). Mientras que los movimientos de protesta del pasado podrían haberse unido bajo la bandera roja del comunismo, el estandarte de un movimiento nacionalista o un símbolo religioso, una parte significativa de la Generación Z encuentra su lenguaje unificador en una historia compartida, consumida globalmente. Esta capa cultural no es un aspecto secundario del fenómeno; es una de sus características definitorias y más novedosas, demostrando cómo las narrativas de ficción pueden convertirse en potentes catalizadores para la contestación en el mundo real.

[1] El término se compone de las raíces griegas "kakós" (malo) y "krátos" (poder), sugiriendo un gobierno de los "peores".

Andrei Calderón Enríquez

Presidente y socio fundador de Stratega. Especialista en comercio internacional, acceso a mercados, geoestrategia comercial y geopolítica. Asesor, consultor y desarrollador de proyectos.

follow me :

Leave a Comment